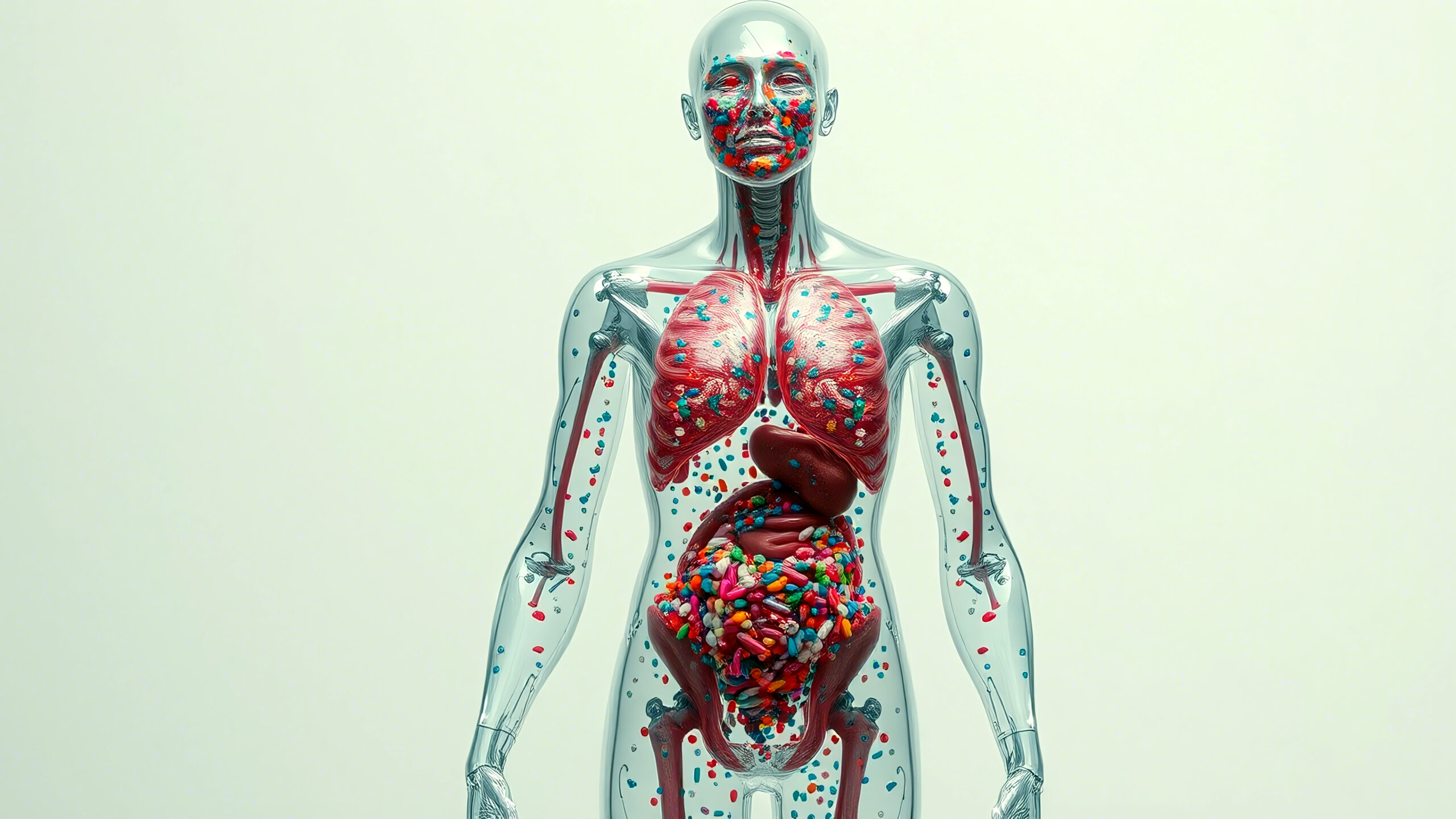

Egal, ob Luft, Wasser oder Nahrung: Mikroplastik ist inzwischen scheinbar überall und könnte Mensch wie Umwelt schaden. Die kleinen Partikel sind jedenfalls längst auch in menschlichem Gewebe, in Organen und im Gehirn nachweisbar. Zu den gesundheitlichen Auswirkungen ist die Studienlage aber bisher dürftig, erklärten Expertinnen und Experten anlässlich des Starts neuer Verhandlungen über ein UNO-Abkommen zur Reduzierung von Plastikmüll.

Auch wenn es aus Zellkultur- und Tierversuchen inzwischen Hinweise darauf gibt, dass die Plastikteilchen unter anderem Entzündungen, Immunstörungen und Krebs fördern könnten, ist kein klarer Ursache-Wirkung-Zusammenhang beweisbar. „Es lässt sich derzeit noch kein kausaler Zusammenhang herstellen”, sagte Lukas Kenner von der Medizinischen Universität (MedUni) Wien.

Mikroplastik, das vor allem durch Alterungsprozesse, Verwitterung, mechanischen Abrieb oder das Waschen synthetischer Textilien entsteht, kann über Nahrung, Luft und zum Teil auch über die Haut vom Menschen aufgenommen werden. Was dann passiert, ist weitgehend unklar. Ob jeder tatsächlich jede Woche bis zu fünf Gramm – plakativ das Gewicht einer Kreditkarte – dieser Mini-Partikel isst, wie seit Jahren getrommelt wird, gilt als umstritten. Da beispielsweise Wasser, Seetiere und auch Salz vergleichsweise viel Mikroplastik enthalten, ist man den Teilchen jedenfalls täglich ausgesetzt.

Kausale Zusammenhänge fehlen

Es gebe sehr viele Nachweise von Effekten, „aber keine wirklich dringend alarmierenden, kausalen Zusammenhänge, dass man sagen kann, Mikroplastik löst dieses oder jenes Krankheitsbild aus”, meint auch Helene Walch vom Umweltbundesamt im Gespräch mit der APA. Die Auswirkungen von Mikroplastik seien noch zu wenig erforscht. Hier gebe es Nachholbedarf, auch weil die Partikel viele Chemikalien enthalten.

Dazu komme, dass sich auf den Oberflächen von Mikroplastikpartikeln Schadstoffe, die schon in der Umwelt vorhanden sind, anreichern können und teilweise pathogene Keime darauf wachsen, die dann möglicherweise mit den Partikeln in die Organismen gelangen. Letztendlich sei „definitiv genügend Basis da, um zu sagen, Mikroplastik ist ein potenzielles Risiko”, erläutert die Umweltwissenschafterin.

Es gibt auch Hinweise darauf, dass die Menge an Kunststoffteilchen im Körper des Menschen zunimmt. So hat ein Forscherteam kürzlich in Leber- und Gehirnproben Verstorbener aus dem Jahr 2024 deutlich mehr winzige Plastikteilchen gefunden als in Proben aus dem Jahr 2016. Studien würden jedenfalls zeigen, dass „wir gar nicht wenig Plastik im Blut haben. Und dadurch kann es auch überall hin”, sagte Kenner, „auch ins Hirn, weil es sich mit Molekülen, zum Beispiel Cholesterinmolekülen, bedecken kann, die es ermöglichen, über die Blut-Hirn-Schranke zu gelangen.”

Hauptquelle: Reifenabrieb

Zur Hauptquelle für Mikroplastik gibt es nur Schätzungen und Hochrechnungen. Zum Teil wird Reifenabrieb als wichtigste Quelle genannt, der übrigens laut heimischen Forschenden auch die Eisbildung in den Wolken und somit das Klima beeinflussen kann. Laut Zahlen, die im Auftrag der EU-Kommission erhoben wurden, stehen inzwischen Farben, Lacke und Anstriche an erster Stelle. Auch der Abrieb von Textilien, Verpackungen sowie die Verluste von Kunststoffpellets gelten als massive Verschmutzer.

Für Nachschub scheint gesorgt: „Es wird in zehn Jahren eine Verdopplung und bis 2050 eine Verdreifachung der Plastikproduktion erwartet. Da gibt es bisher kein Bremsen”, so der Umweltgeowissenschafter Thilo Hofmann von der Universität Wien gegenüber der APA. Bereits jetzt sei dieser Bereich laut einer Studie aus Berkeley für rund 3,5 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich – Tendenz deutlich steigend.

Plastikabkommen: „Maximalmengen wären wichtig”

Einfluss auf das Thema Mikroplastik werden jedenfalls auch die am Dienstag beginnenden Verhandlungen über ein UNO-Plastikabkommen in Genf haben. Kenner, der als Delegierter des Netzwerks „Scientists” Coalition for an Effective Plastics Treaty” vor Ort ist, hält einen Durchbruch für eher unwahrscheinlich. Skeptisch zeigt sich auch Hofmann, der keine Einigung auf bindende Maximalmengen und eine Deklarierung der eingesetzten Chemie erwartet. “Es wäre jedenfalls sehr wichtig und dringend nötig, sich auch auf globaler Ebene zu Maßnahmen zu bekennen”, erklärte Walch.

Nachdem bei der fünften Verhandlungsrunde für ein UNO-Plastikabkommen in Südkorea Ende 2024 keine Einigung auf ein solches erzielt werden konnte, startet nun in der Schweizer Stadt Genf ein neuer Versuch. Bis 14. August sollten sich die Vertreter aus über 170 Staaten vor allem auf eine Obergrenze für die Plastikproduktion einigen. Daran scheiterten die Gespräche im Vorjahr jedoch, einige Nationen wollten nur eine effizientere Abfallwirtschaft als Problemlösung. Geplant war eigentlich, bis Ende 2024 einen gemeinsamen Beschluss zur Eindämmung von Plastik zu fassen.

APA